В первой части этой статьи мы разобрали два главных кита, на котором стоят все световые схемы. Если не читали, обязательно прочтите. Однако есть еще третий кит, который очень сильно сбивает с толку новичков, но которого мы прямо сейчас и будем гарпунить!

Кит № 3: Равномерность. Или почему у всех «картины Рембрандта» получаются, даже если они Рембрандтом и не пахнут

Итак, у нас есть жесткость и контрастность. Кажется, всё? А вот и нет. Третий, не менее важный параметр — равномерность освещения сцены.

Здесь работает простая, но фундаментальная физика: чем ближе источник света, тем ярче он освещает объект.

Представьте, что вы в полной темноте ищете ключи в прихожей с фонариком. Если поднести его прямо к куртке — она ослепительно яркая. Если отвести подальше и посветить на всю прихожую — свет «размажется», и все предметы будут освещены слабее, но более-менее одинаково.

Отсюда главное следствие:

Хотите драматичный портрет а-ля Рембрандт с темным, погруженным во тьму фоном? — Подвиньте источник света ближе к модели. Разница в освещенности между ею и фоном будет огромной. Свет станет локальным.

Хотите ровное, пастельное освещение по всей сцене? — Отодвиньте источник подальше. Тогда разница в расстоянии от источника до модели и до фона станет не так критична, и свет ляжет более равномерно.

Здесь работает «правило квадратов». Если модель стоит строго посередине между фоном и источником, то свет будет светить на модель не в два, а примерно в четыре раза сильнее, чем на фон. Но чем ближе модель приближается к фону, или чем дальше источник света от всей сцены, тем меньше заметна разница между нею и фоном.

Поэтому если ваш детеныш когда-нибудь спросит вас: «А почему солнце светит всем одинаково?», то вы не отправите его за ответами к Вере Брежневой, а сможете грамотно объяснить: «Ну, во-первых это не правда. На Меркурий солнце значительно сильнее светит, чем на Плутон. Но что касается нашей Земли, расстояние от солнца до моей макушки практически идентично расстоянию от него же до моих пяточек. И даже если траву в парке будем сравнивать с горными вершинами, никаких отличий мы не заметим. Масштабы расстояний таковы, что разницей можно пренебречь — отсюда и идеальная равномерность».

А что будет, если светить слишком близко к модели?

Типичная ошибка новичков — «засвеченный лоб и темные ножки». Это верный признак того, что источник слишком близко. Он просто не успевает «накрыть» всю фигуру равномерно. Подвиньте его еще ближе — и в тень уйдут не только ножки, но и ушки, а нос окажется пересвеченным в пике.

Собираем пазл и читаем «между строк»

Итак, у нас есть три кита: Жесткость, Контрастность и Равномерность. Осталось посмотреть на референс, определить направление основного (рисующего) света по положению теней — и световая схема готова.

Это и есть та самая лютейшая база, зная которую, вы сможете «разобрать на винтики» 90% световых схем в мире.

А теперь — те самые профессиональные штрихи, которые превращают анализ из хорошего в блестящий:

1. Случай «Невидимых Теней»

Если вы совсем не видите теней — возможно два варианта:

Идеально мягкий свет: Огромный источник прямо над камерой. Сцена получается воздушной, плоской и эфирной.

«Вспышка в лоб»: Источник жесткого света максимально близко к объективу. Эффект — как от встроенной вспышки «полароида»: плоское лицо, красные глаза и резкие тени за объектом, которые на фото не видны.

Лайфхак: Всегда смотрите в зрачки модели! В них, как в зеркале, отражается вся световая схема. Увидите там большое мягкое окно — значит, был большой софтбокс. Увидите яркую точку — значит, был жесткий источник. Увидите светящееся кольцо — ну, вы поняли.

2. Жесткий vs Мягкий: Задача света

Мягкий свет — это скульптор объема и формы. Он лепит плавные переходы, скрывает недостатки кожи и создает ощущение нежности.

Жесткий свет — это эксперт по фактуре. Он подчеркивает каждую морщинку, текстуру ткани, пыль в воздухе и капли воды. Используйте его, когда нужно передать тактильность и графичность.

3. Секрет белой циклорамы

Если вы хотите увести фон в чистый, пробивной белый, просто регулировать равномерность основного света недостаточно. Нужен отдельный источник света на фон.

Поставьте его между моделью и фоном и направьте не прямо в фон, а в потолок над ним. Свет, отразившись от потолка, равномерно зальет фон мягким светом, без создания резких границ и горячих точек. Это классический прием для создания той самой стерильной белой бесконечности.

4. Секрет «солнечного» света

Хотите снять не просто «ярко», а именно «как в солнечный день»? Запомните: в природе источник заполняющего света — это не второе солнце, а весь купол неба. Он — огромный, мягкий и холодный.

Поэтому на улице тени всегда имеют холодный, синеватый оттенок. Чтобы повторить это в студии:

Ваш рисующий свет («солнце») — теплый (или нейтральный).

Ваш заполняющий свет («небо») — должен быть холодным. Используйте холодные (голубоватые) отражатели или настройте цвет заполняющей вспышки на более холодную температуру.

Именно это тепло-холодное противопоставление на подсознательном уровне и рождает у зрителя ощущение «настоящего» солнечного дня.

Чаще в студии получается все наоборот. Потому как ткань на софтах слегка теплит свет, относительно горшка или вспышки без насадки. В результате пара: рисующий горшок и заполняющий софт — дают не холодные, а теплые тени. Не то чтобы это сильно бросается в глаза, но по этому нюансу, опытный глаз фотографа всегда может отличить реальный солнечный свет от его студийной имитации.

Вместо послесловия

Всё остальное — мелочи. Но с этой базой — пониманием трех параметров света и парой профессиональных секретов — вы вооружены. Вы больше никогда не будете беспомощно говорить «ну не похоже». Вы сможете четко сформулировать: «Сделай свет жестче, контрастнее, отодвинь его подальше, добавь холодный заполняющий, и давай два источника в потолок на циклораму, чтобы выбить ее в белый».

Поздравляю, вы только что прошли ускоренный курс по языку света. Теперь вы можете на нем говорить.

Но если, прочитав всё это, вы всё равно ни хрена не поняли — не расстраивайтесь. Вы не одни. Подавляющая часть фотографов стоит в вашем ряду, а я с удовольствием пожалею вас в комментариях)

Блог

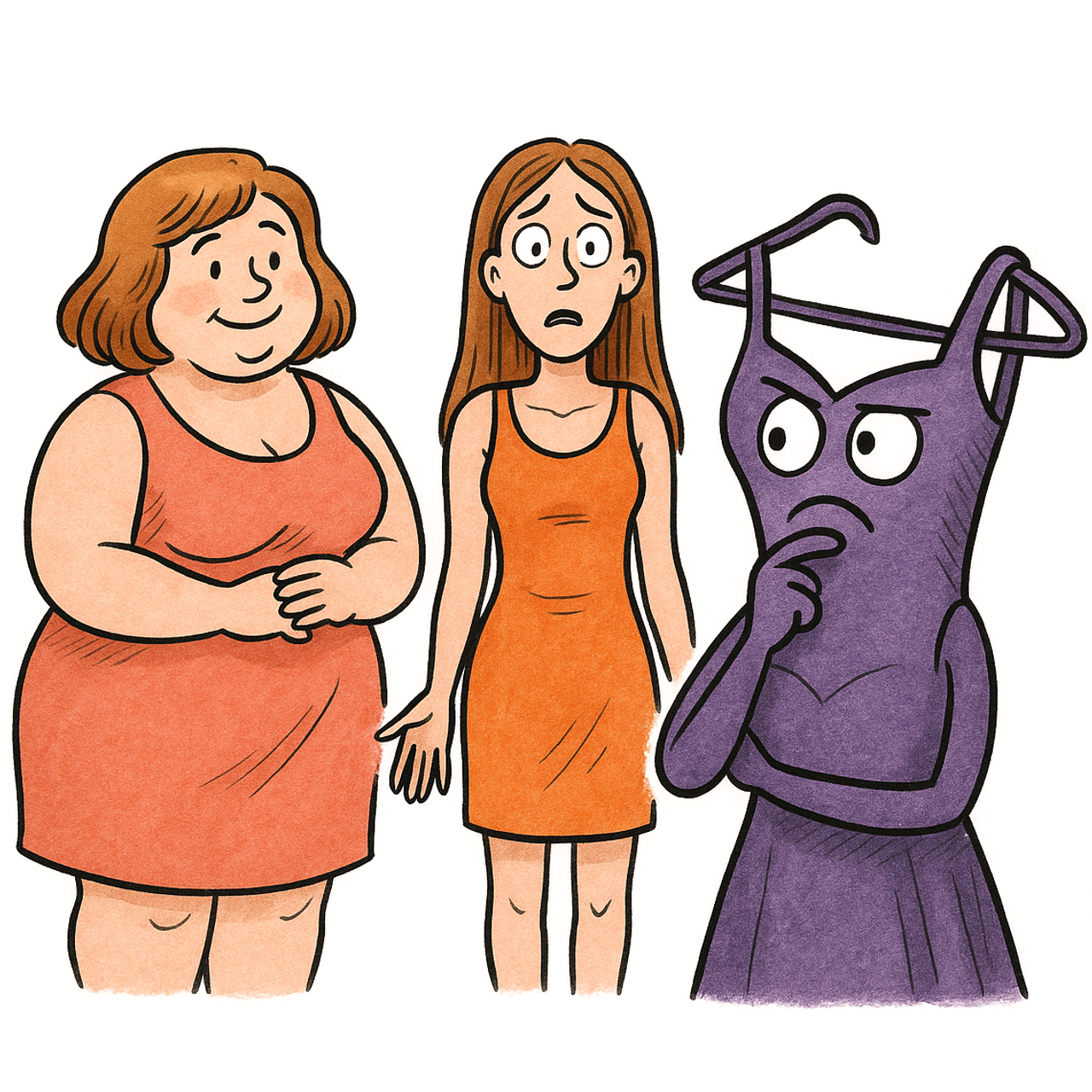

Что такое «не идет», и как с ним бороться?

Непонятые коллекции: что мешает дизайнерам и покупателям найти друг друга?

Главный грех модельного бизнеса

Где снимать? Практичный гид по поиску и созданию фона

Как правильно подобрать фон?

Главный вопрос в коммерческой фотографии